В самом центре Пскова существует набережная, официальное название которой в последние годы "подзабыто". Чаще её называют "Золотой набережной". Но это название неофициальное и довольно позднее. Набережная официально с 1948 года и до наших дней называется Советской набережной.

I. От моста до Шведской горки.

Советская набережная имеет длину 1,1 км и тянется сперва по правому берегу реки Псковы, а затем по правому берегу реки Великой.

На схеме Советская набережная показана красным цветом. Синим цветом показаны крепостные стены и башни.

|

| Советская набережная показана красным цветом. Синим цветом показаны крепостные стены и башни. |

Набережная начинается от Троицкого моста через реку Пскову и на протяжении первых 200 метров проходит вдоль квартала "Золотая набережная". Затем продолжается до Высокой башни в устье Псковы. Но в этом месте она не заканчивается - она далее идет к Варламовской наугольной башне существенно сужаясь.

На всем протяжении от Троицкого моста до Варламовской башни (а это 780 метров) набережная является пешеходной. А от квартала "Золотая набережная" до башни Варламовской имеется велосипедная дорожка (580 метров).

На участке от Высокой башни до Варламовской набережная проходит по правому берегу реки Великой (на протяжении 200 метров), но от реки её отделяет крепостная стена. У Варламовской башни набережная опять не заканчивается - она продолжается за крепостной стеной: от дома Сафьянщикова до улицы Ипподромной (до Шведской горки).

Разрыв между двумя частями набережной составляет более 100 метров. Между ними находятся стена, остатки крепостного рва и дом Сафьянщикова. Первоначально это были две разные набережные. До 1968 года набережная от Троицкого моста до Варламовской башни - это собственно Советская набережная, а набережная от дома Сафьянщикова до Шведской горки - Верхняя набережная реки Великой. В 1968 году эти набережные были объединены под общим названием - Советская.1 У каждой из этих двух частей своя история.

II. Верхняя набережная реки Великой.

Набережная, начинавшаяся за Варламовской наугольной башней, точнее за крепостным рвом, проходила по берегу реки Великой до Ристунова ручья, который протекал рядом со Шведской горкой. Вероятно, впервые эта местность упоминается в летописном сообщении 1480 года, когда немцы пытались высадиться на берег в логу между Лазаревским и Спасским монастырями. Упомянутый в летописи лог, это видимо, овраг по которому протекал Ристунов ручей. Если это так, то первоначальный Спасский Надолбин монастырь должен был находиться где-то между ручьем и крепостью. А значит поздняя набережная прошла по тому месту, где находился монастырь.

Впервые застройка набережной, как и сама набережная, показаны на планах "1740 года" и "1750 года".

|

| Фрагмент плана "1750 года". В левом нижнем углу застройка и набережная. |

На плане начала XIX века в Варламской слободе показаны две улицы. Одна подписана как дорога на Нарву, а вот улица по берегу реки не подписана.

|

| Фрагмент плана начала XIX века: набережная между крепостным рвом и Ристуновым ручьем. |

На плане 1857 года на набережной показано около двух десятков домов , три из которых каменные. Вероятно, на плане 1930 года впервые появляется название набережной - "Верхняя набережная реки Великой". Какое было у неё название в более раннее время мне найти не удалось.

Таким образом, история этой части нынешней Советской набережной начинается ранее середины XVIII века.

|

| Верхняя набережная реки Великой (Советская набережная) на современной карте. |

III. Перед крепостной стеной.

Вероятно, набережная от Троицкого моста до Варламской наугольной башни, по крайней мере в XVIII- первой трети XXвв. не была единым целым. Видимо, около Высокой башни имелся разрыв, связанный с тем, что постройки стояли близ устья Псковы на самом берегу реки.

Так на плане "1750 года" застройка показана вплотную к Высокой башне.

На очень подробном плане 1857 года улица от Варлаамовской наугольной башни упирается в застройку на берегу реки Псковы за Высокой башней. На этом плане разрыв со следующим участком набережной (до Троицкого моста) составляет более 100 метров. На этом же плане на участке от Варламской до Высокой башни показан десяток деревянных строений.

О том как выглядела набережная между двух башен можно увидеть на фотографии начала XX века.

|

| Фрагмент

фотографии начала XX века (с сайта https://pastvu.com/p/284367): на

переднем плане руины Плоской башни, за ними руины Высокой башни, в левом

верхнем углу - Варламовская башня. |

На аэрофотоснимке 1943 года можно насчитать примерно такое же количество построек как и на плане середины XIX века.

|

| Аэрофотоснимок 1943 года. Внизу Варламовская башня, в верхней правой части - Высокая башня (руины) |

Ситуация радикально поменялась в 1944 году. На фотографии уже послевоенного Пскова мы видим, что от застройки почти ничего не осталось.

В наши дни здесь существует только один дом, имеющий адрес по Советской набережной (дом №7).

Между этим домом и Высокой башней находятся Взвозские ворота. Во время осады Пскова 1615 года шведы обманули псковичей и им эти ворота были открыты. Проходившая рядом улица Званица стала ареной уличного боя шведов с псковичами.

|

| Советская набережная от башни до башни. |

IV. По берегу реки Псковы.

Главный участок набережной находится на берегу реки Псковы напротив Кремля. Во второй половине XV - XVI вв. либо весь этот берег, либо его часть примыкавшая к мосту назывался Немецким. Впервые это название упоминается в отчете послов ливонских городов 1498 года (перевод небольшого фрагмента отчета приводится в статье Н.А.Казаковой):

По мнению И.К.Лабутиной, упомянутая во второй псковской летописи под 1474 годом корчма немецкая могла находится на Немецком берегу.2 А это означает, что название Немецкий берег могло бытовать и много ранее 1498 года.

Н. Ангерманн писал, что собственный немецкий двор на берегу Псковы напротив Кремля упоминается в жалобе бургомистра Дерпта представителям Риги и Ревеля в 1532 году.3

М.Б. Бессуднова в статье 2024 года также ссылаясь на жалобы Дерпта датирует учреждение немецкого двора в Пскове 1530 годом.4

Немецкий хронист Ф. Ниенштедт в начале XVII века писал: «Там же

во Пскове при речке, которая протекает у замка

через город под городскими стенами, был гостиный

двор для немцев. Там они останавливались и

складывали свои товары, а именно на левой стороне речки против замка. Там

я часто останавливался с товарами до 1560 г. Тогда

произошел во Пскове в этом месте большой пожар и

гостиный двор сгорел»

Немецкий двор на берегу Псковы (точное место неизвестно) сгорел в 1562 году и после 1582 года был построен уже на Завеличье.

На плане "1750 года" кажется, что как минимум в двух местах застройка находится прямо у водной глади реки Псковы.

На плане 1778 года показана уже новая планировка - на правом берегу Псковы от моста до Высокой башни довольно широкая набережная.

Однако, на очень подробном плане 1857 года набережная заканчивается у торговых бань. Это бани купцов Рожковых.

У Н.Ф. Левина читаем: "«Псковская газета» 9 апреля 1886 года упомянула, что бани Рожковых существуют более ста лет и постоянно улучшаются".5

Если эти бани существовали действительно столь долго, значит набережная и в более раннее время заканчивалась у этих бань...

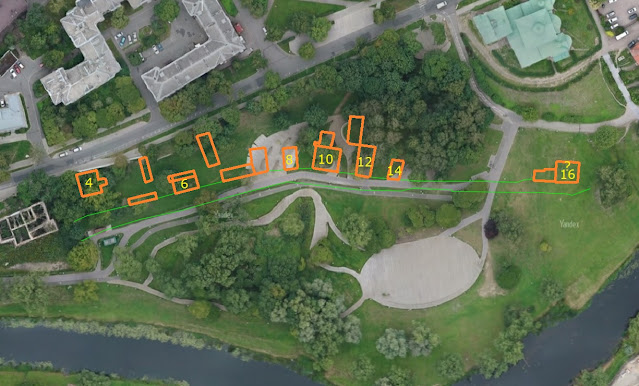

В наши дни от бань не осталось никаких следов на поверхности. Поэтому- на схемах ниже - бани, которые показаны на плане 1857 года, перенесены на современную карту, чтобы иметь представление о том, где собственно заканчивалась набережная в XIX веке.

|

| Торговые бани Рожковых на современной карте. Красным цветом - каменное здание бань, оранжевым цветом прочие строения Рожковых |

|

| Набережная и бани Рожкова |

В 1876 году решением городской Думы набережная от моста по правому берегу реки Псковы была названа Американской.6 Это название произошло от того, что мост через реку Пскову в то время называли Американским. Так как он был построен по проекту американского инженера Тауна (и был крытым).7

|

| Мост Американской системы (фрагмент фотографии с сайта pastvu.com) |

Однако мост был построен в 1849 году и можно предположить, что уже в 1850-е годы могло появиться народное название набережной по мосту, а городская Дума лишь официально утвердила бытовавшее название. Как называлась набережная до постройки моста мне найти не удалось. Возможно у неё вообще не было названия в XVIII - первой половине XIX вв.

Американская набережная, таким образом, шла от Американского моста до бань Рожкова.8 В 1898 году крытый мост был разобран. Но название набережной сохранялось до середины XX века. В 1949 году она была переименована в Советскую.9 Причем в это время в связи с утратой застройки по правому берегу Псковы в годы войны набережная, видимо, была продлена до Варлаамовской башни. Решение 1968 года о присоединении к Советской набережной Верхней набережной реки Великой может свидетельствовать о существовавших в то время планах по сносу остатков крепостных сооружений между наугольной Варлаамовской башней и улицей Поземского. Возможно, предполагался снос дома Сафьянщикова. Но так ли это сказать трудно.

К концу XX века старые купеческие дома на Советской набережной были расселены и доведены до аварийного состояния. В начале XXI века они были снесены и на их месте был возведен квартал, который назвали "Золотая набережная". Перед строительством были начаты археологические раскопки, но из-за волюнтаристских решений они не были завершены. В итоге был уничтожен культурный слой, а вместе с ним многие артефакты, которые могли нам рассказать историю города Пскова.

На фотографии 2010 года - новые дома на Советской набережной у моста.

|

| Новые дома на Советской набережной. Фотография 2010 года. (Фотограф - Окунев А.В.) |

-------------

Примечания:

1 Краснопевцев В.П. "Улицы Пскова, -1972,-с.153

2 Лабутина И.К. Историческая топография Пскова в XIV-XV вв., -М.,-2011,-с.179

3 Angermann N. Zu den

deutschen Handelsniederlassungen in Pleskau und Krasnyj//Hansische Geschichtsblaetter,- 89

Jahrgang,- 1971,- S. 83

4 Бессуднова М. Б. Мариенбургская дорога как пример переформатирования ганзейских коммуникаций// Вестник Санкт-Петербургского университета. История,- 2024, -Т. 69. Вып. 2, - С. 426)

5 Левин Н.Ф. Псков на старых открытках,- Псков,-2009,-с.343.

6 Левин Н.Ф. Псков на старых открытках,- Псков,-2009,-с.340.

7 Левин Н.Ф. Псков на старых открытках,- Псков,-2009,-с.334.

8 Американской набережной будет посвящена отдельная публикация.

9 Краснопевцев В.П. "Улицы Пскова, -1972,-с.153